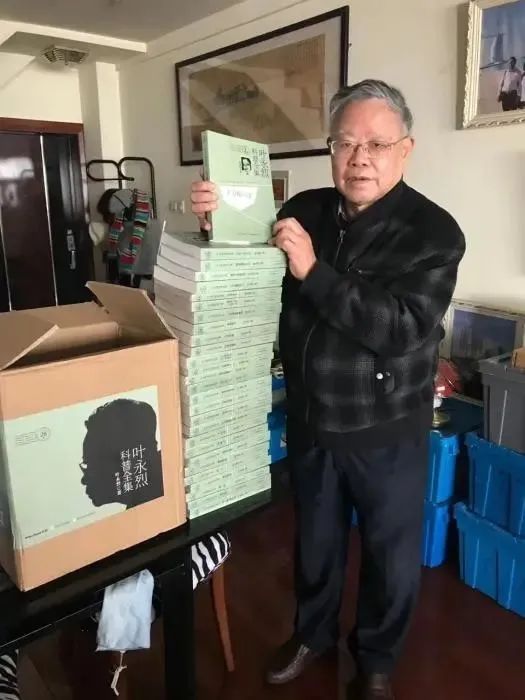

再忆叶永烈:作为记者,我们应该以怎样的姿态记录时代? 来源:南方传媒书院 作者:陈安庆 图南 阳晶晶 王颖 2020年5月16日,40后著名纪实文学作家叶永烈的百度百科界面,变成了灰色。 儿童科普丛书《十万个为什么》,和《小灵通漫游未来》启蒙了近几十年来无数中国青少年对科学世界的早期探索。但事实上,毕业于北京大学化学系的叶老,在人生上半场挥笔驰骋于科幻的世界,而在人生下半场,更是执笔挥毫了自己一部传记书写史。 但叶永烈的传说远不止于此,《红色的起点》、《历史选择了毛泽东》、《毛泽东与蒋介石》、《“四人帮”兴亡》、《陈伯达传》、《出没风波里》、《邓小平改变中国》、《他影响了中国:陈云全传》、《胡乔木》、《傅雷与傅聪》、《江青传》、《樱花下的日本》、《真实的朝鲜》等等历史载体,都出自叶先生笔下。 今天,很多作家不愿意触碰现实话题、政治话题,一是不想惹麻烦,二也是因为这个题材吃力不讨好,远不如写个玄幻啊穿越啊又轻松又好看,快速出版,快速变现。所以现在很大一批网络写手,甚至专业作家都在“跟热点”,什么流行写什么。  老作家叶永烈却很勇敢,勇敢到令现在的诸多作家汗颜。 1940年生于浙江温州。1963年毕业于北京大学化学系。他11岁开始发表作品,19岁写出第一本书,纪实文学《红色的起点》、《历史选择了毛泽东》、《邓小平改变中国》等等。至今他的所有创作加起来超过3000万字,作品曾获奖80余次。 叶永烈,给做媒体人留下了什么? 他才华横溢,兴趣广泛,勤奋高产。能够长久的是什么?是现实,是历史,是“写真实”。 这样说吧,在“约顶级人物,做深度采访”这件事情上,全中国没有几人能够做得比他更好了。写非虚构,必须建立在事实的基础上,叶永烈一直说,“真实是纪实文学的生命线”。 现在的历史剧和历史文学,有哪些滥觞呢? 第一,很多历史的书写中,存在的戏弄、调侃、丑化、恶搞,是经不起价值检验的。目前流行的,以中国历代帝王将相,为题材的历史文学作品,都没有意识到历史发展的悲剧性,无价值原则的鼓吹,历史被简单化了,历史人物被偶像化了。 第二,很多影视剧和文学创作,包括新闻创作,不是“信史”,而是编造的历史。那么,就会误导、愚弄读者、观众,使他们对历史产生错误的认识,这是贻害无穷的,不可小视。比如,解构历史的小说、胡编乱造的所谓“抗战神剧”、“手撕鬼子”等等,对年轻人的危害是很大的。有些创作者、编导者、名著改编者还振振有词地说,只要观众喜欢就好,这是很不严肃的。 1 叶永烈与人物历史传记 非科班出身,1984年后的叶永烈被称为“旧闻记者”,以写知名人物、高层人物、历史传记为多。 叶永烈曾经对自己的创作做过一次数字总结,其中纪实文学作品有1500万字,包括了《1989:中国命运大转折》、《星条旗下的中国人》等历史传记,《“四人帮”传》、《邓小平改变中国》、《走进钱学森》等人物传记。《太阳底下最光辉的职业》作为报告文学曾获得1986年《北京文学》奖,《梁秋实的梦》获得1988年中国潮报告文学奖。 对于叶永烈来说,150万字的“红色三部曲”,用我们现在的话来说叫主旋律作品,写作采访都很顺利。黑色系列代表作就是《“四人帮”兴亡》,这套书写了30个春秋,是非常大的一个题目,而且难度比较高,头绪很多,通过这四个人折射十年文革。 中国人民从来没有遭受过这么大的灾难。“文化大革命”是一场闹剧、丑剧、惨剧,这一段历史永远不能忘记,忘记了历史,就会重蹈历史的覆辙。但是现在年轻的80、90后们,对“文化大革命”、“四人帮”所知甚少。  叶永烈希望这本书能用历史告诉未来,告诉我们的下一代,我们曾经经历过什么样的岁月,希望我们的下一代不要再走我们过去的路,受那样的灾难。红色的历史和黑色的历史一样重要,但显然这套书从采访到出版都不那么顺利,甚至阻力不小。 叶永烈说,我始终认为作为一个记录者,我只要把事实说清楚就可以了——读者比你高明,他们会有自己的见解。总之,我的写作坚持两点:一是史观正确,二是史实准确,其他的留给读者自己评判。 他还说,很多人不敢写历史纪实,说真话怕历史人物当事人或者家属跳出来维权,也不会让出版社担惊受怕。  但是我总觉得我的笔头有责任,当代人写当代事责无旁贷,因为今天的新闻就是明天的历史,总要有人为后人留下些真实的东西,让他们了解自己这个民族这个国家曾经走过的路。 他还说,我还有一种自豪感——因为我开始的早,因为我这么几十年的坚持,我几乎亲自接触了所有传记人物和他们的直系亲属,以保证资料的详实可信。随着时间的推移,很多人都已经离世或无法联系,这件事情再也没有人能做了。若干年之后,人们若是想了解建国初期那一批风云人物的真实情况,就只能看我的书了。 2 叶永烈的写作之路 谈到传记写作时,叶生前称自己三十余年坚持“九字方针”——“大题材、高层次、第一手”,选择传主也有自己鲜明的原则,一是知名度高而透明度差;二是能够折射一段中国当代重要的历史;三是没人写过,即使有人写但写得浅或写得不好。还有一个条件是,能够采访传主本人,如果传主去世或者传主无法采访,但是能够采访深知传主的人。总之,他不写那种根据资料拼拼凑凑的作品,更不写“复述”式的作品。 文学如何正视历史而又直面现实? 写作,已经成为叶永烈生命的一部分。在他看来,作品,就是“凝固的世间”、“凝固的生命”。  在写就自身多产作家的成就时,同行给老叶的评价:老叶这个人比较忠厚,一辈子都在勤勤恳恳地写作。他年轻的时候有一个本事是一般作家没有的,在当年的录音设备没有今日之发达的情况下,老叶有速记的本领,领导在哪里讲话或者是要记采访对象的讲话,他就能记得飞快。 叶老曾经展示过的一排他写完留下来的圆珠笔的空笔杆,足以说明了他平时很注意记录。 3 非虚构先行者 “纪实文学是另一种新闻呈现。” 将宝贵的历史记录下来,是一个纪实文学作家的责任。 非虚构文学是来自于西方的一个概念,即一切以现实元素为背景的写作。相对于“虚构”,“非虚构”的写作方式并不是单纯演绎文学的手段,而是试图在现实与文学之间架起一座桥梁,一切写作为了真实。 这与新闻写作很相似,我国资深调查记者纪许光认为,调查类新闻、解析性报道、特稿、回忆录等均可视为非虚构文学范畴。 1983年以后,叶永烈先生开始由科普写作转向致力于非虚构写作,在社会体制改革的关键时期,叶永烈作为破旧迎新的代表创作了宝贵的文化遗珠——一大批报告文学和纪实文学。 他的报告文学《傅雷之死》给所有人带来了颠覆性的认识。傅雷于1966年逝世,时年58岁,当时的说法是他与夫人一同服毒自尽。  叶永烈通过实地调查、访问了二十多位当事人,最终发现上海公安部门档案中记录中傅雷夫妇是自缢而逝。而服毒自尽只是当时保姆周菊娣由于正好看见傅雷夫妇倒地的一幕而进行的合理想象。从另一个角度来看,这种剖析式的追踪写作,颇有做新闻打破砂锅问到底的精神。 谈及写作经验,叶永烈说 ——“写故事”“立人物”“有细节”,这些都需要长期的训练和积累,需要静心的沉淀,需要细心的观察,这正是当下年轻写作者们缺少的。 想要在写作上获得成功,他认为无非需要两个:一是要有才,这个不必多说,我看如今大部分写作者都不缺这个;另外就是要吃得了苦、耐得住寂寞,说真的,如今的年轻人很难做到。 4 真实,是记录的生命线 据统计,截至2018年1月,叶永烈已经出版逾3500万字作品(来自新华网)。叶永烈写作坚持“九字方针”——“大题材、高层次、第一手”,自称写传记作品三十余年,“从不东拼西凑”。其中第一手来自于他亲身跋涉,还原历史真相。 在《环球人物》曾经的采访中,叶老先生说:“创作纪实文学时,我给自己定下两点:一个是观点正确,作家对历史事件应该有自己的观点,这个观点必须正确;一个是事实准确,一个年月日、一个人名都不能有错。 有句话是历史像幅油画,近看看不清,远看才能看清。我们是当代人写当代史,距离太近,有时候会看不清,我尽量在客观准确的前提下接近真实。” “真正的光明决不是没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄决不是永没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了。” 这是傅雷为《约翰·克里斯朵夫》作的译者献词,现今回味亦是箴言。  5 七分跑,三分写 叶永烈曾经说自己的纪实文学,“七分跑,三分写”,所谓的“跑”也就是采访。 不同于形形色色的江湖野史的道听途说、凭空捏造对史事进行扭曲改造,叶永烈的纪实文学创作则有着新闻采写的气味。 纪实文学的创作,“七分跑,三分写”,其实是很辛苦的活儿。叶永烈说,怕苦怕累,别干这一行。 1988年10月底他自费赴京采访历史人物,数十次赴京采访中的一次。不断出入北京高干住宅区,叶永烈渐渐对北京“地儿熟,人头熟”。当时他年富力强,在没有手机、几乎没有“打的”的年代,凭借乘坐公共汽车和双腿奔走于北京东南西北,往往从清早一直工作到深夜。  他的纪实文学作品,都是建立在大量采访重大历史事件当事人的基础上写出来的,而这些当事人大部分集中在北京。正因为这样,不断往北京跑,以至被上海的同行们称为“上海的北京作家”。 他创作的各类名人传记,纪实作品并是经过档案历史研究、采访相关人员或者寻找知情人士口述,综合整理,力保事实准确。从收集资料、采访当事人及其亲朋好友到最后的出版面世,叶永烈的很多书都经过了一系列的“波折”。 面对社会问题,譬如在写《商品房白皮书》时,他也是通过调查走访,甚至是“不亮身份”的采访,通过隐性采访,获取资料。 6 抛开历史成见 秉笔直书真话真言 叶永烈曾在《中华读书报》采访时,这样谈自己的写作。 “我比较系统地学习了中央文件,尤其是《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,不知读过多少遍。我知道怎么把握历史和政治分寸。作品要符合党的相关政策,这一条非常重要。 他说,大量采访和搜集档案,保证了我叙述事实准确。 每写一部作品都要去北京,叶永烈多次到中南海等地,进行密集性的采访,人脉也越来越广。 另外,叶是“旧闻记者”,非常重视对当事人的采访,很早就不自觉地做着口述历史的工作。  写一部长篇,至少采访20-30位甚至50-60位当事人,掌握的资料非常丰富。采访的过程,实际上就是对当代重大历史事件和人物的深入挖掘,我发现这个领域有无数的宝藏。尽管有一些采访不能在当时发表。” “在我看来,长篇报告文学,真实是第一位的,真实是报告文学的生命线,也是纪实文学的生命线,希望这些书做得像史著一样严谨。” 2016年,叶永烈发布新书《历史的绝笔》时候,道出对长篇报告文学的观点。 在叶永烈的作品上,不仅仅是情节,情节的背后是对文献、对事实的考究,他的作品“文”、“献”并重,严肃公正,内容详实。 7 留下历史真实底稿 中国的报告文学,从1980年代中后期开始,从散文中分离出来,取得独立地位,至今仍然长盛不衰,其“秘诀”在于面向生活,介入现实和历史,及时聚焦时代、社会热点问题,关注民生疾苦,善于为历史人物立传,为时代英雄立言,与人民大众同心,既反思现实,也追问历史。 叶永烈曾经这样评述自己的创作人生:“我不属于那种因一部作品一炮而红的作家,这样的作家如同一堆干草,火势很猛,四座皆惊,但是很快就熄灭了。我属于‘煤球炉’式的作家,点火之后火力慢慢上来,持续很长很长的时间。我从11岁点起文学之火,一直持续燃烧到今天。” 幻想文学、网络玄幻、穿越小说,最近几年很火,但也存在着——逃避现实和民生疾苦的社会质疑。 这是一个高端大气与低劣平庸作品并存的时代,胡编乱写、粗制滥造、低俗、庸俗、媚俗的作品,特别是粗制滥造逃避现实的网络文学,颇有市场。但是,在物质利益的诱惑之下,能够耐得住寂寞,稳得住心神,把文学当作崇高的事业,价值坚守、精神坚守不动摇。  这样的作家,才是中国文学的希望所在。 通过他出版的一系列传记,我们看到了形形色色、个性鲜明、栩栩如生的历史人物。 正视历史,尊重历史、敬畏历史,叶永烈坚持正确的历史观、价值观、真实观,历史优先性的原则,用显微镜去发现历史,打捞历史的碎片,探寻历史的真相,用历史的探照灯去照亮现实、照亮未来。 关注现实,是新中国文学的主潮和传统,但也曾表现出直面生活的欠缺、现实感的不足。 今天的中国,尤其需要叶永烈纪实文学,那样的真正好作品,文学必须具有现实性。 什么叫正视历史?就是用严肃认真的态度对待历史,不躲避历史,不敷衍历史,更不能歪曲历史。有些历史小说,是戴着过滤器看历史的,把历史做了提纯和净化的处理,显得简单和虚假。  要尊重历史、敬畏历史。历史,是一个巨大而坚硬的存在,任何个人在其面前都十分渺小,包括帝王将相,人民只有人民才是真正的英雄。 第一,对待历史,要“正视”不是“斜视”,更不是“无视”。第二,不能戴着眼罩,看历史,也不能戴着过滤器,看历史。 因多年从事传记文学写作,叶永烈采访过很多历史见证人:陈云夫人于若木、王稼祥夫人朱仲丽、毛泽东长媳刘松林、蒋介石女婿陆久之、陈独秀机要秘书郑超麟、中国航天之父钱学森、数学家华罗庚、美国科幻巨头海因莱因、“童话大王”郑渊洁、“三毛之父”张乐平、著名诗人汪国真、音乐家贺绿汀……许多受访者的书信,如今已成难得的文物。 叶永烈曾说: “ 如果我不写,一段历史就被带走了。”

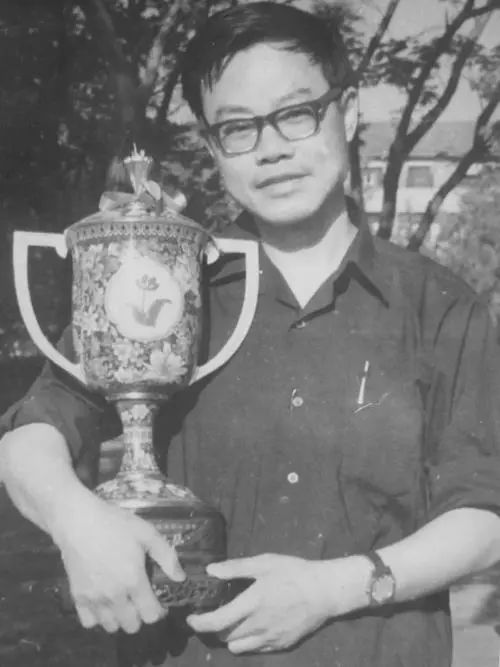

叶永烈(1940年8月30日-2020年5月15日),浙江温州人,毕业于北京大学化学系,著名小说家、历史学家、报告文学作家 [1]。上海作家协会一级作家、教授 、上海文史馆馆员

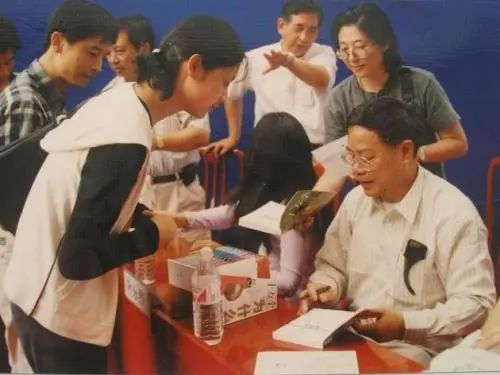

|